技能実習制度

目的

技能実習は、開発途上国に日本の技術や知識の移転を図るために設立された在留資格です。

そのため外国人は一定期間、日本での就業が認められ、帰国後は、日本で培った技能や技術、知識を自国の発展に活かしてもらうことが狙いです。

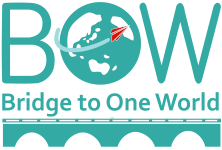

在留期間

技能実習は最長5年間日本での就業が可能です。

技能実習1号では1年間、技能実習2号、技能実習3号は2年間の在留資格が認められます。

技能実習2号を修了すると、特定技能1号(在留期間最長5年間)への移行も可能になります。

受入可能業種

技能実習では、政府が技能実習生が母国での習得が困難な技能であると定められた職種・作業で技能実習生の受け入れが可能です。

2022年1月時点では8分野85職種156作業にて技能実習生の受入が可能です。

外国人本人要件

従来の在留資格では、本人の学歴が要件となっていましたが、技能実習では学歴要件もなければ、技能や日本語資格の要件もありません。

さらに海外には、日本での就労を希望する求職者が多くいるため、比較的人材の確保が容易です。

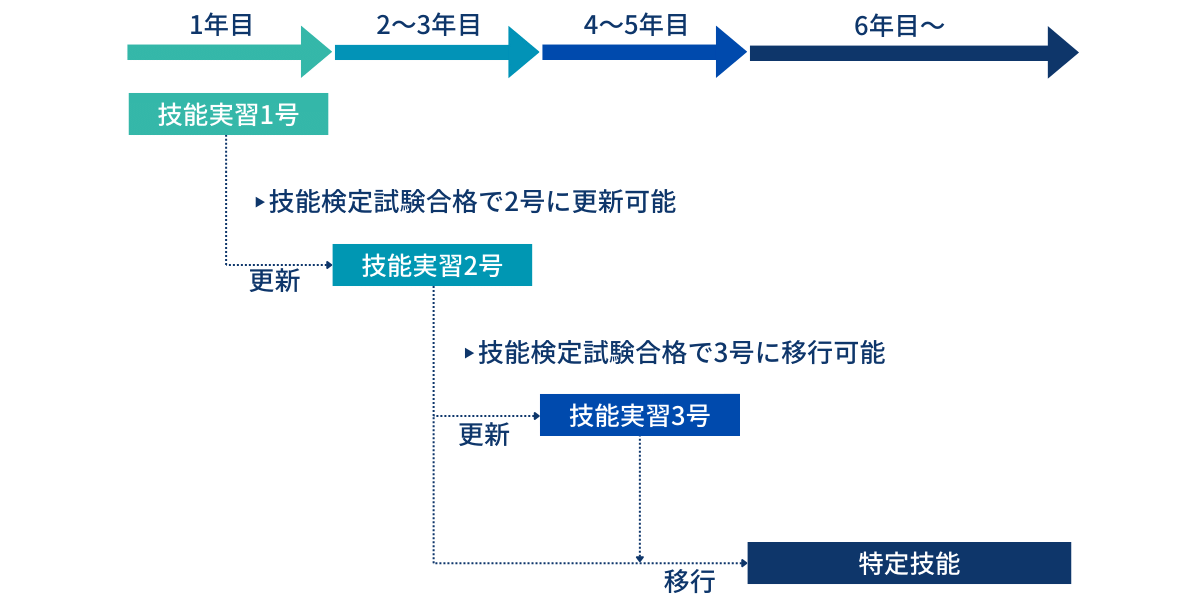

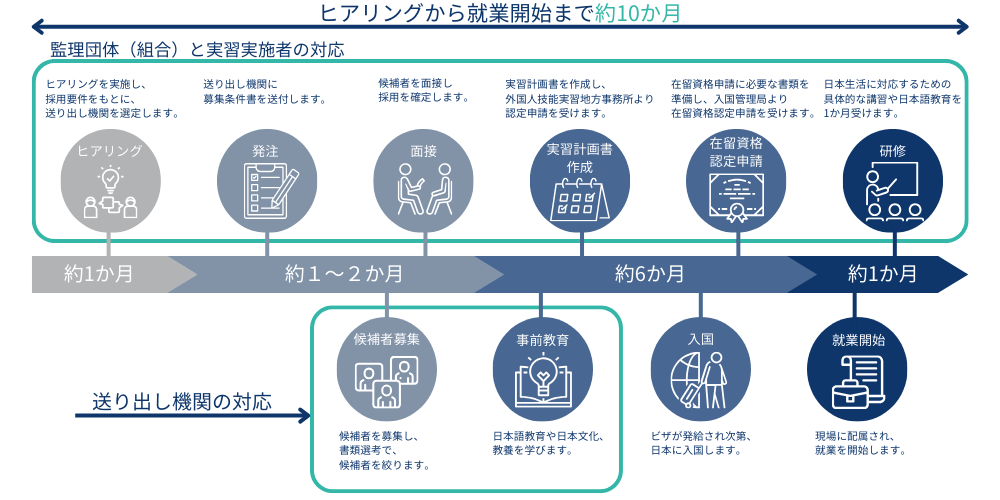

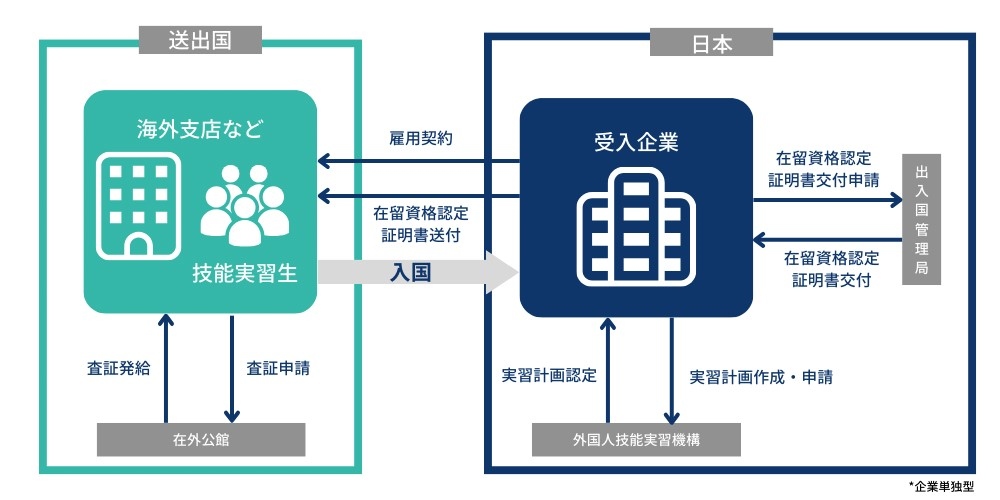

受入方法

一般的には、受入企業は、団体監理団体と呼ばれる事業協同組合や商工会などの営利を目的としない団体と契約し、監理団体による監督や書類作成、通訳、受入準備等のサポートを受けながら技能実習生を受け入れます。

外国人本人の待遇

技能実習生は労働基準法上の労働者として、労働基準関係法令の適用を受ける必要があります。

外国人本人へ給与が支払われなかったり、長時間労働を強いたり、技能実習生に対する不当な扱いが発生しないよう、予め定めた待遇は厳守する必要があります。