現代は、人口の移動が地球規模で大きく変化している時代です。

この変化は、国際的な経済統合や地域ごとの人口増減などが主要な要因と考えられ、

移民政策が重要な議論の対象となっています。

日本もその影響を受けており、移民の受け入れに関する議論が続いていますが、

歴史的背景や社会構造から見ると、日本は「移民大国」とは言えないのが現状です。

本コラムでは、日本と主要国の移民数を比較し、その違いについて考察してみましょう。

世界と日本の移民数の違い

国連の調査によれば、今日、世界人口の約3.7%が国際移民に該当するそうです。

これは数値で言えば約2.8億人にもなります。

移民の大半は労働目的であり、残りは家族の統合や留学、または難民などで構成されるのが一般的です。

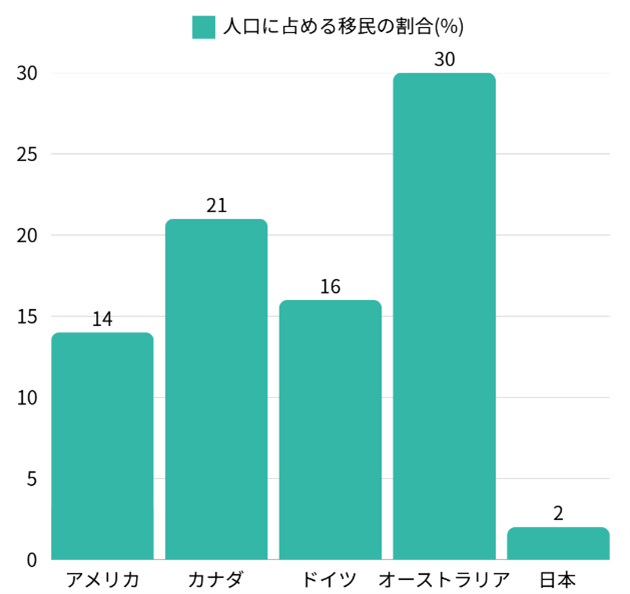

大規模な移民を受け入れている主要国についてみてみましょう。

2023年のデータでは、アメリカにおける国内人口の約14%が移民に当たります。

ドイツは約16%、カナダは21%、ほかには、オーストラリアも大規模な受け入れ政策を持つ国の一つで、

全体人口の30%以上が移民で構成されています。

これに対して、日本の移民比率は人口の約2%前後に過ぎません。

この低い比率は、移民が経済や社会に与える影響の度合いにも顕著な違いを生んでおり、

他国との違いが浮き彫りになっています。

各国の移民制度の主な違い

ここで挙げた主要各国の制度は実際には複雑なシステムですが、大まかにどのような特徴や違いがあるのでしょう。

ポイント制と家族制

lカナダ、オーストラリア、ドイツは熟練労働者を優先するポイントベースのシステムを採用しています。

これに対して米国は家族ベース(米国市民の配偶者など)の制度に大きく依存しています。

難民に対する政府の対応

カナダとドイツは米国やオーストラリアに比べて難民政策が比較的オープンです。

ただしドイツは、地中海やヨーロッパ南東部から100万人を超える難民・移民が流入した2015年の移民危機により、

国内でも難民受け入れに対しては継続した議論が行われています。

労働市場のニーズ

すべての国が労働移民の重要性を認識していますが、

カナダとオーストラリアは特定の労働力不足に対処するために設計された

比較的構造化され透明性の高いポイントベースのシステムを採用しています。

一方、米国とドイツは雇用ベースと家族ベースのシステムを組み合わせた制度であることが大まかな特徴です。

市民権(永住権)への道筋

カナダの市民権への道筋は、合法的な移民であっても、

永住権獲得には長い待ち時間を要する可能性がある米国に比べて、

より短くて簡単な場合が多いと言われています。

まとめ

これまでのデータを踏まえると、日本は移民政策において、

他の主要国と比べて慎重な姿勢を取ってきたと言えるでしょう。

一方で、少子高齢化による労働力不足や人口減少が世界の中でも特に深刻であるとされる日本において、

移民政策をどのように再検討し、多様性を受け入れる社会を築いていくべきかについて、

私たち一人一人が冷静に考えていくことが求められるかもしれません。

参考資料

- OECD(経済協力開発機構)移民データベース

- 国際移住機関(IOM)